放送ネットワークシステムのトータルソリューション

相互接続性と高いセキュリティを実現する安心・安全の放送システムIP化ソリューション

放送システムのIP化のメリット

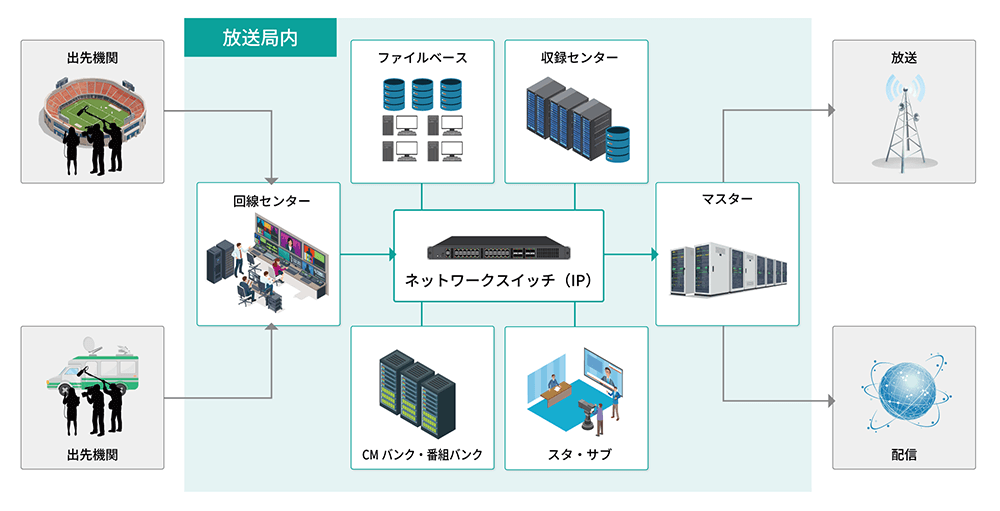

放送システムのIP化とは、高品質な映像・音声信号をネットワーク技術(IP)で伝送・制御し、SDI(Serial Digital Interface)などの物理配線から解放された柔軟な運用を可能にする技術革新です。標準規格としてSMPTE ST2110により、映像・音声・制御信号の分離伝送やマルチベンダーでの相互運用も実現しつつあります。

-

放送局のメリット

- システムの組み換えが容易になり柔軟な放送運用が可能

- 遠隔地スタジオやクラウド連携など"新しい働き方"に対応

- 汎用ITインフラ活用によるコスト最適化や省スペース化

-

放送ベンダー(SIer)のメリット

- IT・放送のクロス領域で新たな付加価値提案が可能

- マルチベンダー製品連携、設計・インテグレーション強化のチャンス

放送システムIP化のよくあるお悩み

放送システムのIP化には以下のようなお悩みを抱えている企業が見受けられます。

-

ネットワーク運用・保守への不安

IPネットワークの設計・構築・トラブル対応に関する知識や経験が不足しているため、障害発生時の原因特定や対応方法に不安を感じる。

-

品質維持とリアルタイム性の確保

IP化による伝送遅延やパケットロス、同期のずれなどが実際の運用現場でどの程度影響するのか、従来の放送品質をどう維持できるのか。

-

既存システムとの連携

従来のSDIベース設備など既存システムとの共存・段階的移行におけるインターフェースや整合性を確保したい。またIP化された設備同士の相互接続などをどのようにしていけばよいか。

-

ネットワークのセキュリティ対策

放送システムがオープンなネットワークに近づくことで、外部からの不正アクセスや情報漏洩リスクが増大。従来にはなかったセキュリティ対策の強化が不可欠に。

-

運用コストの見積もりと最適化

IP化に伴う新たな運用負荷や教育コスト、トータルでのコスト構造の変化も明確化しづらく、長期的な運用計画が立てにくい。

放送業界を深く理解したIP化ソリューションをご提供します

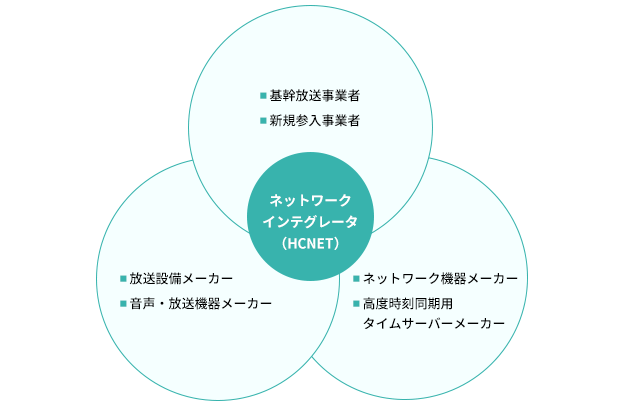

エイチ・シー・ネットワークスは放送IP化の黎明期(2016年)から相互接続検証会などに参加。

放送業界の豊富なナレッジを持ったネットワークインテグレータです。

放送システムのIP化を実現

放送システムIP化ソリューションの

お問い合わせはこちら

放送システムIP化ソリューションで選ばれる理由

放送業界の特性を深く理解したエイチ・シー・ネットワークスが、最適なIP化ソリューションをご提供します。

01

放送システムIP化の黎明期から

参画しナレッジを蓄積

放送システムIP化の黎明期(2016年)から、相互接続検証会などに参加しており、知識・経験を蓄積しております。さらに放送業界に特化した専任SEと営業がご支援。業界特性を踏まえた高品質でご要望に沿ったIP化をご提案いたします。また、ご要望に応じてコンサルティングサポートもできます。

02

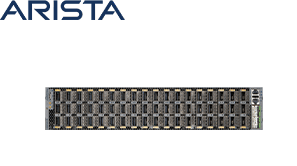

放送システムIP化の実績がある

数少ないネットワークベンダー

10件以上のMoIP(Media over IP)のネットワーク対応実績を保有。ファイルベースからMoIPまで、豊富なネットワーク構築の実績がございます(累計出荷台数3,000台以上)。マルチキャスト通信やL3にも精通しており、企業のネットワーク構築から放送IP化まで対応できる数少ないネットワークベンダーです。

03

マルチベンダー対応だから

最適な構成をご提案

お客さまの幅広いご要望にお応えするためにマルチベンダーに対応。IP化の鍵となる相互接続性を考慮した上で、最適な製品を選定し、競合優位性のあるネットワーク設計をご提案いたします。

04

セキュリティ対策から

保守・運用までお任せいただけます

IP化に伴うセキュリティリスクに備えて、セキュリティ面でも安心いただける環境構築を提案いたします。さらに、ご要望に応じて導入後の24時間365日の保守・運用にも対応。当社では重要社会基盤事業者の保守も行っており、インシデント発生時には迅速な保守対応を行います。

放送システムIP化ソリューションの

お問い合わせはこちら

サイバーセキュリティ製品のご紹介

-

マネージドセキュリティサービス(MSS)

エイチ・シー・ネットワークスのマネージドセキュリティサービスがセキュリティシステム運用管理にかかる負担を減らし、安全を守ります

- 自社サービス

詳しく見る

-

FortiGate 次世代ファイアウォール

統一されたポリシー管理でエンドツーエンドのネットワーク・セキュリティを実現。統合脅威管理(UTM)で標的型攻撃などのセキュリティ脅威に対して内部ネットワークを保護します。

詳しく見る

-

Palo Alto Networks 次世代ファイアウォールシリーズ

アプリケーション(App-ID)、ユーザー(User-ID)、コンテンツ(Content-ID)を独自の識別技術で可視化。包括的なポリシーとUTM機能による多層防御で日々進化するサイバー攻撃に対抗します。

詳しく見る

保守・運用管理製品のご紹介

-

HiVAS

仮想/クラウド/ネットワーク基盤の運用サービス

他社導入システムを含めて、監視、障害対応を代行し オペレーションも提供各社の保守連絡先を集約できます。- 自社サービス

詳しく見る

-

回線サービス

お客さまのご要望に合った設備を個別に用意した拠点間通信サービス

詳しく見る

-

NIaaS

サービスオーケストラCAPEX からOPEX 経営へ、SERVICE ORCHESTRAは、高度なICT基盤構築とキャピタルサービスを組み合わせた、自由度の高いサービスです

- 自社サービス

詳しく見る

-

HCNET CONNECT

ゲートウェイがあれば家でも外出先でも現地と同じ作業が可能に!

- 自社サービス

詳しく見る

-

Zabbix

ZabbixはITインフラストラクチャ・コンポーネントの可用性やパフォーマンスを監視するためのエンタープライス向けソフトウェアです。

詳しく見る

![[ALAXALA] AX6304S](/solution/assets/img/img_broadcast_products01_03.png?d=251021)